在城市化进程持续加速的当下,建设行业正面临前所未有的转型压力。据统计,全球建造业平均利润率仅5%,中国建筑业劳动生产率不足发达国家三分之一,而数据不透明、监管低效与腐败问题,更成为制约行业高质量发展的深层桎梏。如何打破传统模式下的“信息黑箱”与“权力寻租”困局,已成为万亿级产业亟待解决的核心命题。

一、数据迷雾:

行业痛点的底层逻辑

建设行业数据治理的复杂性远超其他领域。设计、施工、运维环节的数据割裂导致20%的成本浪费,而项目生产与财务数据的脱节更使得管理决策长期依赖经验判断。国家数据调研显示,全行业数字化渗透率不足10%,数据采集标准化率仅为35%,大量关键信息仍以纸质表单形式流转,形成“信息孤岛”。

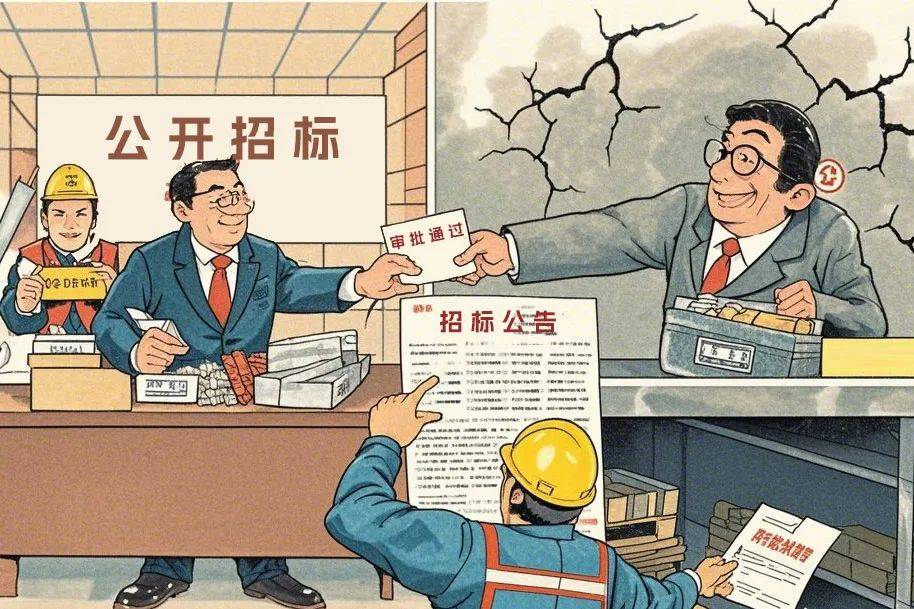

这种数据困境在现场管理环节尤为突出。以某省会城市为例,2023年累计开展建筑工地检查1.2万次,发现安全隐患4.3万处,但整改闭环率不足60%。传统“人盯人”模式不仅消耗大量行政资源,更因信息滞后导致整改效率低下。更值得警惕的是,数据不透明为权力寻租提供了温床——工程建设领域腐败案件中,80%涉及招投标环节暗箱操作,而监管部门对项目全周期的信息掌控不足,使得违规行为往往在事后才被发现。

二、腐败暗礁:

权力与利益的灰色博弈

工程建设领域的腐败呈现系统性特征。从土地审批到项目招标,从材料采购到质量验收,每个环节都可能成为利益输送的节点。典型案例显示,某省属国企高管通过操控评标参数,使特定企业中标率高达75%,累计收受财物超亿元;某市级住建系统“塌方式腐败”中,8名干部通过虚报工程量套取资金,涉案金额达3.2亿元。

制度漏洞与监管乏力加剧了腐败蔓延。现行招投标制度中,专家库管理不规范、围标串标技术化、合同变更随意性等问题普遍存在。某建筑企业负责人坦言:“变更签证环节的操作空间,让项目利润率波动可达15%。”而传统监管手段依赖人工核查,面对海量数据时往往力不从心,导致“小问题演变成大腐败”。

三、数字破局:

构建透明化治理新生态

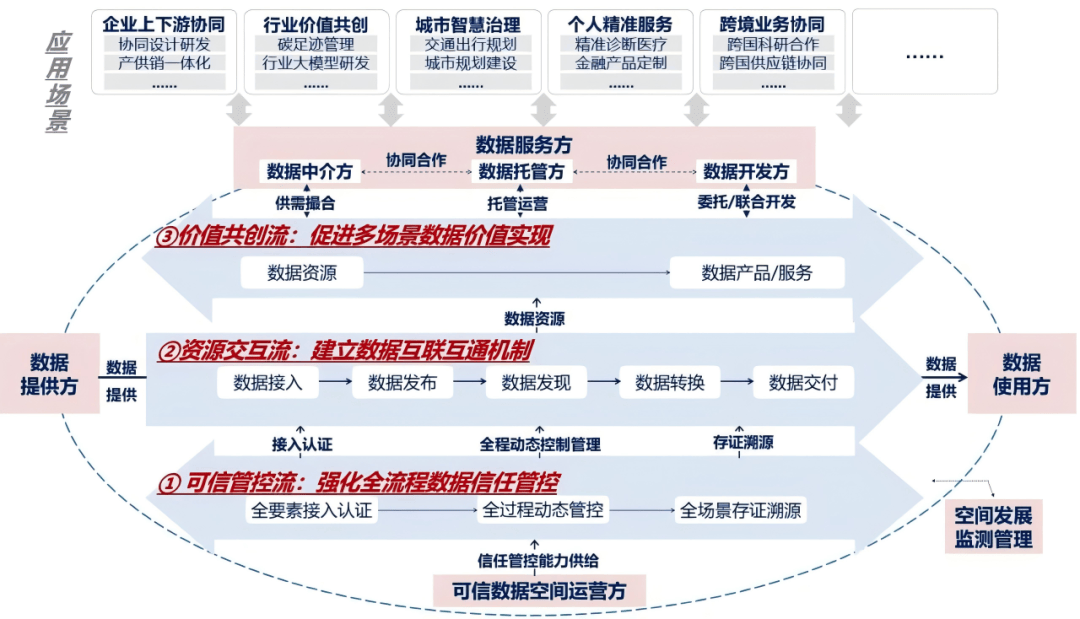

破解行业困局的关键在于构建数据驱动的治理体系。2024年国家数据局《可信数据空间发展行动计划》的出台,为行业指明了方向:通过区块链技术实现数据确权,利用智能合约规范交易流程,结合AI算法预警异常行为,形成“数据可追溯、过程可审计、风险可预警”的可信环境。

技术创新正在重塑管理范式。某央企开发的数字孪生平台,通过BIM模型整合施工进度、材料消耗、设备状态等200+维度数据,使项目成本偏差率从12%降至3%。平台内置的AI风险预警系统,能够自动识别异常变更签证,准确率达92%。类似地,鲁班软件的数字平台通过GIS+AIOT技术,将现场检查效率提升4倍,关键指标自动采集率超80%,实现“问题发现-整改-验收”全流程线上化。

数据要素市场化配置改革也在加速推进。江苏试点的“工程数据银行”模式,通过数据资产化管理,使企业融资效率提升60%,供应链协同成本降低25%。该平台接入全省80%的建筑企业数据,运用联邦学习技术实现“数据可用不可见”,既保护商业秘密,又支撑行业级数据分析。

四、未来图景:

透明化驱动行业升级

随着可信数据空间的建设,建设行业正迈向“全要素数字化、全流程可视化、全周期可控化”的新阶段。到2028年,全国一体化数据市场将形成,工程建设项目全生命周期管理系统覆盖率有望突破70%,现场人工检查频次减少60%,基于数据的智能决策将成为行业标配。

然而,转型之路仍需跨越多重障碍。企业数字化投入成本压力、跨部门数据共享机制缺失、复合型人才短缺等问题亟待解决。唯有政企协同、技术创新、制度完善三管齐下,方能构建起透明、高效、廉洁的现代建设行业生态,让数据真正成为驱动产业升级的“新质生产力”。